こんにちは。薩摩のサムライスーグル(@vsoogle)です。

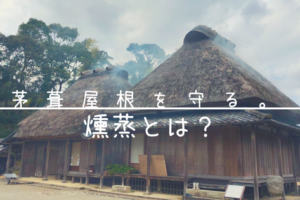

入来麓武家屋敷群。かつてこの地にはサムライたちがいた。

歴史感じる町並みの中で、あくまき作り・薩摩琵琶・東郷示現流などのサムライ文化を体感しませんか。

今回は、上記のテーマで2018年5月3日に開催した「入来のサムライ文化を探る」についてのイベントレポートだ。

イベント内容

旧増田家住宅で、あくまき作り体験や薩摩琵琶の弾奏、東郷示現流の稽古披露の催し物があり、サムライ文化に触れた。

薩摩琵琶や示現流は薩摩の武士のたしなみである。あくまきは武士の携帯食として島津義弘が朝鮮や関ヶ原に持っていったという話も残っている。

ここ入来では平成の初期頃までは薩摩琵琶の制作が行われており、入来郷土館にも展示されている。また、東郷示現流についても入来では継承されていた過去がある。

しかし、現在は薩摩琵琶の制作も、東郷示現流の稽古も行われていない。復活は難しいが、ここ入来の歴史に関わるサムライ文化を感じて欲しくて、入来麓伝建地区協議会(地域おこし協力隊の私も一緒に)がイベントを企画・開催した。

レポート

①あくまき作り

入来かやぶき庵さんによるあくまき作り体験。栽培した栗の藁でアク汁をとって作る伝統的な作り方だ。

鹿児島に暮らしていても、意外と自分で作ることはない。今の時代はスーパーで売っているからだ。

かやぶき庵さんによるあくまき作りは昨年も開催し、好評の催し。

②薩摩琵琶の弾奏

薩摩琵琶同好会の山下剛氏による薩摩琵琶の弾奏。

演目は二つ。

1.「蓬莱山」

2.「城山」

蓬莱山は君が代の歌詞が出てくる。島津忠良の作詞。入来の大宮神社の入来神舞の十二人剣舞にも君が代の歌詞が出てきており、入来と関係している歌だ。

関連記事:鎌倉時代から続く伝統芸能。大宮神社の「入来神舞」に移住者の僕が挑んだ結果。

城山は西郷隆盛について勝海舟が作詞したもの。2017年に入来の旧増田家住宅にて西郷隆盛直筆の書が発見されており、バックにその書の掛け軸を展示した中での弾奏であった。

③東郷示現流の稽古披露

示現流東郷財団の方々による東郷示現流の稽古披露。有村博康氏ら示現流門友会一門に披露していただいた。

東郷示現流の始祖である東郷重位の先祖は、鎌倉時代に関東から来た渋谷一族で、入来の入来院氏と同じ一族。それなので、東郷示現流を入来麓でしたかったのだ。

型を9つ。

1.立木打(たてぎうち)

2.燕飛(えんぴ)

3.小太刀(こだち)

4.再起(せき)

5.三太刀(みつたち)

6.持掛(もちがかり)

7.早捨(はやしゃ)

8.長木刀(ながぼくとう)

9.段の型より 初段(立・双・越)、二段(寸・満・煎)

最後に体験コーナーがあり、希望者が先生指導のもと、立ち木を叩いていた。

まとめ

大変ありがたいことに、南日本新聞に2回も掲載させていただいた。

①南日本新聞(2018年5月9日)

お客様から「石垣が整然としたすてきな町で時代をさかのぼる体験ができ、背筋が伸びる思いがした」とのコメントがあり、開催して良かったと改めて思った。

②南日本新聞(2018年5月14日)

「歴史生かした催し」、地域資源を生かした好企画と評していただいた。

今後も歴史を題材に人を呼び込む試みを企画していき、この土地の魅力を再発見していきたい。

ではでは!

コメントを残す